前回に引き続き、いま試作しているサブウーハーの設計について説明します。

前作SW-1では、「構造剛性振動板」という振動板を搭載していました。

音の出る部分であるスピーカーユニットの中でも核になる、丸いコーン型のものが振動板です。

左が前作「SW-1」

振動板の問題点 「非軸対称振動」

ウーハーの振動板は、概してコーン型の形状をしています。これは大振幅をしながら、空気を前に押し出すためにとても合理的な形状です。

振動板には、紙のほか、カーボンファイバーや、金属といった、ヤング率の高い引張強度の大きな素材が使われます。

こうしたコーン型の振動板は、前後方向には極めて強い構造ですが、横方向からの応力に脆弱という欠点があります。

応力に弱い構造があると、そこで共振が発生します。音楽信号とは異なる動きをする共振挙動は、望ましいものではありません。

以下の画像の右側に示されるモーダル解析では、一般的な抄紙コーン振動板では、横につぶれるような振動をしていることが示されています。

ブレークアップとして知られる中高音域の共振とは異なり、この横方向の共振、非軸対称振動は、中低音域で起こる特徴があります。

中低音域は、低音表現の質感表現に極めて重要な帯域です。この帯域での共振は、低音の倍音表現に大きな影響をもたらし、低音の解像度を大きく低下させてしまいます。

かつでのダイヤトーンはこの問題点を早くから指摘しており、ピュアボロンと並び立つダイヤトーンの顔でもある「アルミハニカム振動板」は、数々の名機で採用されてきました。

構造剛性振動板の基本設計

こうした設計思想をもとに、オーディフィルでは立体補強で構造剛性を高めた振動板を採用しています。

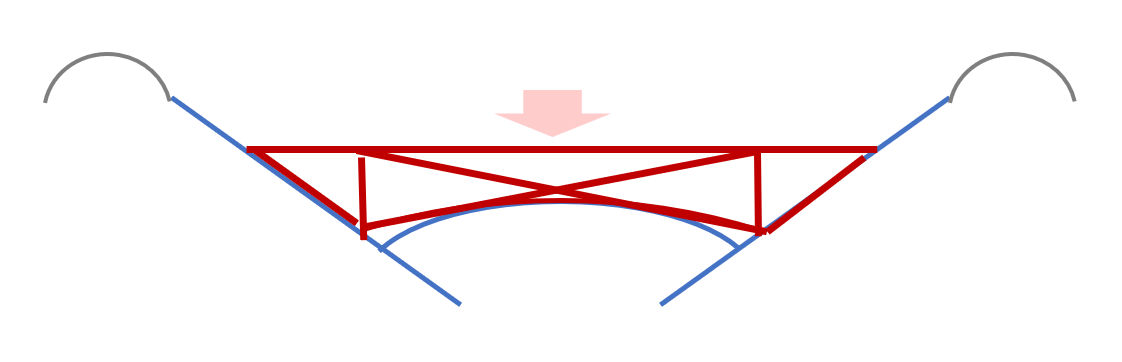

下図は、未対策のコーン型振動板の断面図です。センターキャップ付近はある程度の強度がありますが、コーン末端付近(エッジに近いところ)は、横方向からの応力に対して脆弱な構造です。

そこで、前作SW-1では、赤線で示したような補強部材を振動板に接合させることで、振動板の構造剛性を高めました。

言葉で書くと簡単ですが、振動板の表面に対してコンマ1mmでもずれないように補強部材を接合できるよう、何度も試行錯誤を重ねてようやく実用になるものです。

この構造剛性振動板のお蔭で、SW-1は、解像度が高く深みのある超低域再生を実現することができました。明確な旋律と、深く沈み込む低音の両立は、多くの方から満足のいく声を頂くことができました。

振動板の改良検討1 【試作A】

SW-1のユニットは非常に良い出来だと自負していますが、発売から4年が経ち、さらにスピード感のある高解像度な低音域を聴きたくなりました。

そこで、補強部材の全体のサイズを小さくして、振動板中央の剛性を高めた構造を試作してみました。(試作A)

左上が、SW-1搭載のウーハー。(構造剛性振動板STD)

右下が、今回試作したウーハー【試作A】。(中央部分の剛性重視)

双方とも構造剛性振動板であるのですが、若干キャラクターに違いを感じました。

試作Aは、低音のスピード感が極めて高く、メインスピーカーとの音馴染みに優れています。ただ、EDMなどの重くて硬い超低音の再生にはSW-1の方が好ましいとも感じる試聴結果でした。

念のため、試作Aに類似した構造で、重量や細かな寸法違いで数パターン試してみましたが、傾向はどれも同じでした。

振動板の改良検討2 【試作B】

改めてより大きな補強部材を用意して、構造剛性振動板をもつ【試作B】を作ってみました。

(※振動板重量が、先ほどの【試作A】と同じになるように調整しています。)

↑ エッジ直前まで、補強部材がきています。

【試作B】での補強部材の外径はSW-1と同等ですが、センターキャップ部分もリジッドに固定する方法を新たに採用しています。

【試作B】の振動板は、素晴らしいものでした。

瞬発力のあるアコースティックな打撃音から、EDMのような深みとパワーを感じる低音まで、自由自在に表現する能力がありました。

【試作A】では外周部の補強が不十分であったのに対し、【試作B】では外周部まで十分に補強できたことが、音質の差につながったのではないかと考えています。振動板外周部は、エッジの引張応力がかかる部分でもあり、そこの補強がEDMの最低域のパワー感や解像度の上昇に効いたのだと思われます。

磁気回路

振動板と並び立つ、ユニットの顔でもあるのが磁気回路です。前作でもすでに限界ギリギリの大きな時期回路を採用できており、ここは今回は踏襲することにしました。

まとめ

前作「SW-1」を超える低音再生のために、新たに補強部材の検討を行いました。

この補強部材の検討の結果、振動板外周の強度が重要であるという結果でした。

↑ 最新の補強部材が入ったウーハーユニット

次回は、とある場所に持ち込んでの試聴を行いましたので、それを書こうと思います。

どうぞお楽しみに!

<製品紹介>

SW-1

SW-1

試作箱内部のポート端面

試作箱内部のポート端面

ダクトを213mm→150mmへ。

ダクトを213mm→150mmへ。